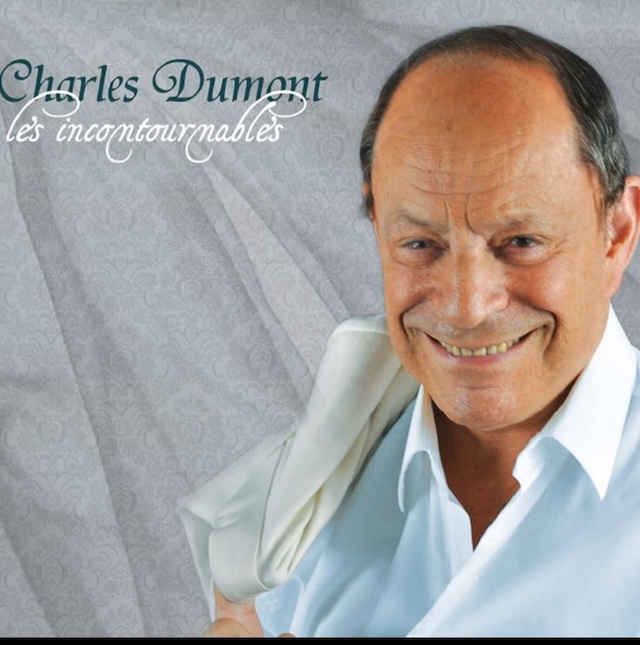

Deux mots d’hommage à Charles Dumont.

Je 7.11.2024

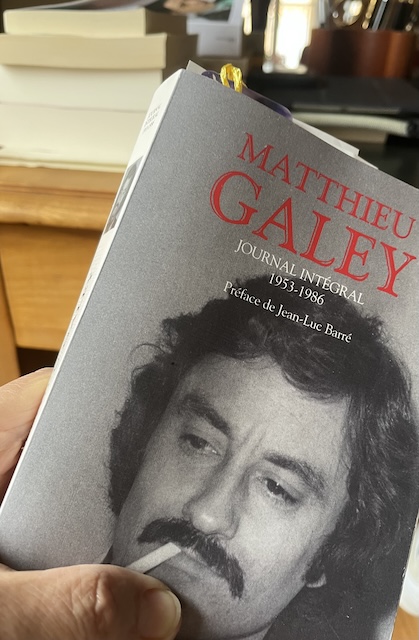

Galley au café.

C’est une habitude. Devant mon premier café, je lis une ou deux pages d’un Journal littéraire. J’ai donc ouvert ce matin celui de Matthieu Galey. Pourquoi ? Parce que je ne l’avais pas fait depuis quelques mois. Tout simplement. Aussi pour le plaisir de goûter la précision, la clarté et l’acidité de sa prose. Sa description des mœurs de la petite société littéraire de son temps et les portraits de ses plus éminents représentants sont sans égal. C’est « vache », sensible (oui !) ; et toujours brillant.

À la page 506 :

« 28 septembre 1977 ?

À Sainte-Clotide, cernée par la police, obsèques de Lucie Faure. Sous cet amas de fleurs, une femme timide, presque ingénue dans ses idées sur la littérature, comme s’il existait un bon style et un mauvais. Une femme généreuse, sous le vernis mondain, curieuse des autres, attentive – fidèle en amitiés. Elle n’avait pas seulement du savoir-vivre. Héroïque ces dernières années où elle se savait condamnée, elle aura eu aussi le savoir-survivre, c’était plus difficile.

Bernard Privat, un peu éméché peut-être, me prend à part pour me convaincre d’écrire. C’est le moment. Ce sera le bonheur assuré. Je le regretterai plus tard. Certes. Mais quand je vois ces centaines de livres ouverts par si peu de monde, à quoi bon une vie de souffrance (le bonheur, je n’y crois pas) pour figurer parmi les « écrivains » ? Si 95 % des romanciers avaient cultivé des petits pois au lieu de s’échiner sur des ouvrages oubliés aussitôt que parus, la littérature n’en serait pas changée d’un iota. « Chateaubriand ou rien. » On en revient toujours à ça. […]

Curieux, ce besoin de vous pousser à écrire, alors que Privat, éditeur, sait ce que valent la plupart des auteurs, même et surtout ceux qu’il publie. Et quand le bouquin paraît : « Encore un roman de X. ! » Se dire homme de lettres. La belle affaire. Je suis revenu avant d’être parti. »

Me 6.11.2024

Le rêve de Jean Luc.

Devant son miroir, tout en se rasant, Jean Luc dicte à son microphone, après avoir pris connaissance de la victoire de Trump, les premiers mots de son commentaire officiel impatiemment attendu par toutes les rédactions de la planète médiatique : « Les USA ne pouvaient pas choisir la gauche : il n’y en avait pas… » Lui vint alors l’idée, entre une courte pause et deux coups de blaireau, que s’il avait eu le bonheur de naître à Chicago plutôt qu’à Tanger, il aurait gagné cette présidentielle américaine et toute la face du monde aurait enfin changé. L’Histoire tient à bien peu de choses, finalement… Un nez, un lieu de naissance…