Marcher dans une ville, c’est penser… avoir été quelque part, même si on ne sait pas où…

À La fin des années 1970, Tout va mal dans la vie de Paul Auster. Son mariage se déglingue ; l’argent manque, l’inspiration et la force d’écrire des fictions, aussi. Il s’installe dans une petite chambre à Manhattan au 6 Varick Street. C’est dans ce contexte dramatique que son fils Daniel fait ses premiers pas, et alors qu’il reprend espoir son oncle lui apprend la disparition de son père. Un père qu’il a très peu connu. Un « homme invisible », absent : « Pendant quinze ans il avait vécu seul. Obstinément, obscurément, comme si le monde ne pouvait l’affecter. Il n’avait pas l’air d’un homme occupant l’espace mais plutôt d’un bloc d’espace impénétrable ayant forme humaine » (p.14). Poussé par une certitude (« une obligation qui s’était imposée à moi dès l’instant où j’avais appris la nouvelle ») qu’il doit écrire sur ce père, qu’il a très peu connu, Paul Auster se lance dans la rédaction de « L’invention de la solitude ».

Un roman-récit composé de deux parties : « Portrait d’un homme invisible » et « Le livre mémoire », dans lequel il passe de l’examen de son père à celui de sa propre conscience du monde. Toute l’oeuvre de Paul Auster est déjà là, dans ce premier texte. Et s’il est possible de parler d’une philosophie de l’identité à propos de son œuvre c’est précisément parce qu’en parcourant son histoire personnelle, en créant, il explore « certaines questions qui nous sont communes à tous ». Il réfléchit à la manière dont nous pensons, nous nous souvenons, « … [dont] nous trimbalons à tout moment notre passé avec nous. »

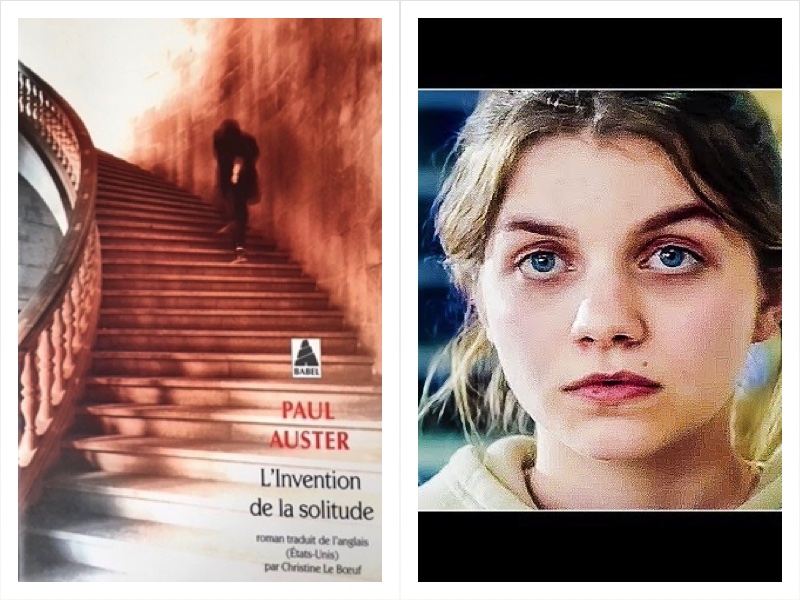

Je n’avais nullement l’intention d’écrire un billet sur cette « Invention de la solitude » que je lis page à page, lentement, depuis quelques jours. Mais la double coïncidence et de hasard mêlés (thèmes chers à P.A) de cette inoubliable figure d’Anna (dans le film de Xavier Giannoli : « l’Apparition ») au regard d’une profondeur infinie vue hier en début d’après midi, et le soudain désir, quittant cette salle bien remplie, de partir seul à travers la ville sans autre souci qu’enchaîner des pas pendant plus d’une heure sous une fine pluie pour, beaucoup plus tard, au bord de la nuit, l’esprit encore plein d’images, ouvrir ce livre à la dernière page lue et y lire ceci, m’obligeaient en quelque sorte à tenter d’en exposer l’esprit… :

« On a parfois l’impression d’être en train de déambuler sans but dans une ville. On se promène dans une rue, on tourne au hasard dans une autre, on s’arrête pour admirer la corniche d’un immeuble on se penche pour inspecter sur le trottoir une tache de goudron qui fait penser à certains tableaux que l’on a admiré, on regarde les visages des gens que l’on croise en essayant d’imaginer les vies qu’ils trimballent en eux, on va déjeuner dans un petit restaurant pas cher, on ressort, on continue vers le fleuve (si cette ville possède un fleuve) pour regarder passer les grands bateaux, ou les gros navires à quai dans le port, on chantonne peut-être en marchant, ou on sifflote, où on cherche à se souvenir d’une chose oublié. On a parfois l’impression, à se balader ainsi dans la ville, de n’aller nulle part, de ne chercher qu’à passer le temps, et que seule la fatigue dira où et quand nous arrêter. Mais de même qu’un pas entraîne immanquablement le pas suivant, une pensée est la conséquence inévitable de la précédente et dans le cas où une pensée en engendrerait une autre (disons deux ou trois, équivalentes quand à leurs de implications), il sera non seulement nécessaire de suivre la première jusqu’à sa conclusion mais aussi de revenir sur ses pas car son point d’origine, de manière à reprendre la deuxième de bout en bout, et puis la troisième, et ainsi de suite, et si on devait essayer de se figurer mentalement l’image de ce processus on verrait apparaître un réseau de sentiers, telle la représentation de l’appareil circulatoire humain (cœur, artère, veines, capillaire), ou telle une carte (le plan des rues d’une ville, de grandes villes de préférence, ou même une carte routière, comme celle des stations services, ou les routes s’allongent, se croisent et tracent des méandres à travers le continent entier), de sorte qu’en réalité, ce qu’on fait quand on marche dans une ville, c’est penser, et on pense de telle façon que nos réflexions composent un parcours, parcours qui n’est ni plus ni moins que les pas accomplis, si bien qu’à la fin on pourrait sans risque affirmer avoir voyagé et, même si l’on ne quitte pas sa chambre, Il s’agit bien de voyage, on pourrait sans risque affirmer avoir été quelque part, même si on ne sait pas où. » (p.190-191-192)

Paul Auster : L’invention de la solitude. Actes Sud (Collection Babel) Juillet 2017

Mots-clefs : Actes Sud, L'invention de la solitude, Marcher c'est penser, Paul Auster