Régis Debray: « L’Union européenne nous permet de jouir du bonheur de quitter l’histoire »

Propos recueillis par Charles Jaigu dans « Le Figaro Magazine » du vendredi 2 juin 2017.Dans « Civilisation », Régis Debray dresse le catalogue de nos mauvaises contrefaçons du génie made in USA. Cela commence avec les ridicules de notre franglais. Pour Debray, la « soumission » de la civilisation européenne, tant redoutée par certains, est de ce côté-là, et non du côté de l’islam, qui n’est pas près de faire école.

C’est votre génération qui a découvert dans les années 60 l’American way of life. La plupart de vos contemporains d’alors ont été subjugués, pas vous ?

Ce sont des accidents qui décident d’une destinée. Quand je débarque à New York, le 4 juillet 1961, j’ai 20 ans et pas un sou. Et j’ai en tête Gregory Peck et Ava Gardner. On crève de chaud, et je vais directement sur la plage de Coney Island. Je découvre l’enfer. Un étalage de chairs obscènes et obèses. A l’YMCA, le moins coûteux, où je loge, j’assiste à des exhibitions sexuelles, puis en auto-stop vers le sud, à des violences racistes qui me bouleversent. Dans ce premier contact, et faute d’avoir des amis, je n’ai vu que des laideurs. Elie Faure, reçu triomphalement à New York dans les années 30, avait dit : « On respire ici un parfum d’énergie et de brutalité. » Je n’ai, par malchance, perçu que la brutalité. « Le contenu de ce creuset fermente, mais la forme n’en est pas encore sortie », constatait Elie Faure. La forme aboutie m’a fait peur.

A l’époque, Moscou était-elle encore à vos yeux la capitale d’une autre civilisation possible ?

En tout cas d’une contre-civilisation possible, avec une esthétique, des sciences, un haut niveau éducatif, et un idéal messianique défiguré, mais encore récupérable. C’était une illusion. Je n’avais pas encore compris qu’il faut une religion pour faire une civilisation, et pensais qu’une idéologie dite scientifique pouvait faire une mythologie efficace. Le communisme fut, en réalité, une religion séculière qui n’avait pas les moyens de sa fin. Et notamment pas l’indispensable armature techno-imaginaire : cinéma, musique, électroménager. Il leur manquait les stars et le Frigidaire.

Donc, finalement, les Etats-Unis se sont hissés au stade suprême de « la » civilisation…

C’est le seul pays qui a pu cocher toutes les cases : religion biblico-patriotique, créativité technique, maîtrise de l’image-son. Une civilisation est une puissance de transformation. C’est une dynamique qui déborde ses frontières nationales. Elle lutte pour s’étendre ; à l’inverse, une culture lutte pour survivre. Il y a civilisation lorsque le trait d’union est réussi. Lorsqu’on peut dire italo-américain, islamo-iranien, indo-chinois. La Russie communiste n’a pas pu confédérer des cultures autochtones. Une civilisation est une force multiculturelle. L’alliage d’un grand pouvoir émissif avec un grand pouvoir absorbant. C’est parce que vous accueillez des cultures du dehors que vous pouvez vous projeter au-dehors. Ça, c’est le miracle américain, qui fut aussi le miracle romain, ou aussi islamique entre le VIIIe et le XIIe siècle, et européen plus tard. Une civilisation est une forme incorporante, une culture est une forme incorporée.

A l’aune de votre définition, la Chine n’en est pas vraiment une. Elle est trop autocentrée.

Elle n’a pas de projet universel. Mais les Chinois d’outre-mer, ce n’est pas rien : tout l’étranger proche a été sinisé, du Vietnam à l’Himalaya. A cela il faut ajouter l’ancienneté millénaire et la masse démographique. Mais à la différence des Etats-Unis, leur histoire spirituelle ne propose pas une théologie messianique. Les Chinois ne sont pas sous mandat divin. Ils n’ont pas reçu mission de faire le salut de l’humanité.

Il y a donc des cultures, innombrables, et seules certaines ont des prédispositions civilisatrices ou, faut-il mieux dire, impériales et conquérantes ? La France est-elle une civilisation ou une culture ?

Il y a eu une civilisation française dans la mesure où elle a imprimé sa marque à la chrétienté, puis à la culture européenne, par sa langue, ses armées et son code civil, et enfin à l’outre-mer. Après 1919, puis 1940, elle est redevenue une culture, sans capacité de projection. De Gaulle fut un merveilleux répit, mais comme un été indien avant l’automne.

La civilisation française est elle-même une déclinaison de civilisation européenne…

Bien sûr qu’il y a eu une civilisation européenne, dont je vois le noyau dans le mythe d’Antigone. Etre européen, c’est dire « non » au cosmos, à la nature, à l’arbitraire. Soudain, l’homme oppose le sujet à l’objet. Il dit « je ». Et il se donne un temps linéaire et non cyclique.

Si civilisation européenne il y a, pourquoi ne pas croire en une forme politique capable de l’exprimer ?

L’Europe n’a jamais été aussi influente dans le monde que lorsqu’elle n’était pas unie. L’Union européenne est la forme politique que s’est donnée notre aspiration à la chaise longue et au bonheur de quitter l’Histoire. Il n’y a pas de communauté imaginaire européenne. Il faudrait que quelqu’un prévienne M. Macron qu’il poursuit une chimère. C’est la limite de tout économisme. Jean Monnet avait faux dès le départ. Pourquoi vouloir recommencer ?

Admettons, comme vous le pensez, que nous avons perdu la partie. Il y a une quinzaine d’années, vous aviez écrit L’Edit de Caracalla, un petit livre qui en tirait déjà les conséquences en proposant une UEA, union euro-américaine. N’est-il pas temps de la mettre en pratique ?

J’avais écrit L’Edit de Caracalla comme une dystopie, c’est-à-dire l’évocation d’un possible pour mieux le conjurer. Certains diplomates constataient que l’Europe n’était plus de taille face à ce qu’était déjà l’hyperpuissance américaine. Ils disaient : « Essayons de convaincre l’empereur de Washington que la vassalité doit devenir un partenariat, et mettons-lui sous le nez l’édit de Caracalla, cet empereur qui, en 212, a donné à l’Empire romain un sursis de presque deux siècles en faisant des populations colonisées des alliées à part entière. » Je pensais qu’une fusion de l’Europe dans un ensemble euro-américain unifié était une fausse piste, car la différence est de taille : contrairement à l’Empire romain, l’Empire américain ne partage pas la décision. Un Syrien ou un Espagnol pouvaient devenir empereurs à Rome. Mais si vous n’êtes pas né aux Etats-Unis, vous ne pouvez pas en devenir le président. L’Otan n’est qu’un instrument d’hégémonie impériale. Aujourd’hui, l’Europe a le statut d’un dominion : elle a une souveraineté interne, mais pas de souveraineté externe. Cela convient très bien aux Européens, qui ont construit l’Europe pour n’avoir plus à affronter le monde tragique des conflits de puissance. Parler d’une défense européenne est un oxymore, hélas, qui ne dupe que les myopes ou les rhéteurs.

Parler d’une défense européenne assurée par l’armée française serait plus réaliste…

C’est la vraie question. Quand de Gaulle a proposé le plan Fouchet à l’Allemagne, il avait cette idée en tête. Mais les Américains ont vu le danger. Ils ont réprimandé le Bundestag, qui a émasculé le traité de l’Elysée. Il ne pouvait pas y avoir une Europe européenne, indépendante de son protecteur d’outre-Atlantique. Un beau et grand pari a alors pris fin.

Les velléités de Donald Trump de laisser les Européens s’occuper de leur défense ne changent-elles pas la donne ?

On a pu le penser. Que Trump serait l’occasion d’un ressaisissement. C’était présumer de nos forces morales. Je ne vois pas les jeunes Européens accepter de mettre leur vie en jeu pour un idéal. Ne sommes-nous pas brouillés avec le sacré, qui seul permet le sacrifice ?

Vous séparez complètement l’Amérique de l’Europe, mais ces deux civilisations sont dans une relation plus dialectique, l’une domina, puis l’autre, et des retournements peuvent se produire…

Oui, l’Europe a fait l’Amérique, au départ, mais la fille a grandi, et a désormais pris les commandes. L’Amérique porte des gènes européens, mais elle a rompu les amarres pour inventer une nouvelle économie psychique qui a un élément : l’espace, un régime : l’image, et une étoile fixe : le bonheur.

Et à nous autres Européens, il reste le temps, notre fardeau…

Le culte de l’efficacité n’a pas besoin de mémoire, sinon comme folklore. L’Amérique a fait ce que nous ne pourrons jamais faire : elle s’est donné un point de départ absolu, l’an 1620. Avant, il n’y a rien. Chez nous, il y a toujours des antécédents. Nous sommes entravés par le poids d’un passé immémorial. Demandez à un Français de quand date la France : la grotte Chauvet, les Carolingiens, Hugues Capet, la fête de la Fédération ? Pour l’Europe, c’est pire. Elle n’a pas de destin, d’abord parce qu’elle n’a pas de frontières, mais aussi parce que ne sachant plus d’où elle vient, elle ne sait pas où elle doit aller.

Pourquoi l’Europe en s’américanisant ne créerait-elle pas quelque chose de neuf ?

Pour l’instant, elle copie, et se loge dans les plis. La French-American Foundation vient de publier une note se réjouissant que, pour la première fois en France, les deux têtes de l’exécutif soient passées par chez elle, recrutées comme young leaders, le Président et le Premier ministre. Au mieux, nous sommes dans la position du subordonné rouspéteur, je préférerais celle de l’indépendant amical, mais c’est, je le crains, un peu tard.

C’est ce qu’on a fait en 2003 contre le projet d’invasion de l’Irak…

Ça a été un moment de fierté et de lucidité. Oui, il y a encore du ressort dans certaines élites françaises. Mais c’est une minorité. En général, tout le monde se dit gaulliste, mais une fois le danger passé. Sur le moment, de Gaulle était bien seul. Insulté ou moqué par la presse et l’intelligentsia. « De Gaulle n’a rien compris à l’Union soviétique, il l’appelle la Russie », dit Revel. En 1967, de Gaulle fait une conférence de presse où il explique les conséquences de la guerre des Six-Jours, notamment l’engrenage de la terreur et de la contre-terreur. On le traite d’antisémite. Faire cavalier seul est toujours coûteux, même si l’avenir vous donne raison.

Voyons un peu du côté de l’islam. Vous dites que c’est une civilisation, mais pas si dominante que ça. Plus de peur que de mal ?

Quand vous parlez de civilisation, vous ne parlez pas de la conjoncture, encore moins des menaces immédiates. A l’échelle des siècles, l’islamisme politique n’a rien à offrir que du retour en arrière. Ce n’est plus une proposition civilisationnelle, comme ce le fut jadis pour l’Occident, aux premiers siècles de l’hégire. Le terrorisme peut faire beaucoup de mal dans l’immédiat, mais ne change pas les rapports de force planétaires. Je ne vois pas Trump ou un autre déclarer comme Constantin en 312 que, finalement, il a lu le Coran, et qu’il s’y convertit. Je ne vois rien qui puisse provoquer une vague de conversion, chez nos scientifiques, nos intellectuels ou l’Académie française. Cela n’empêche pas d’adopter une fermeté sans faille face aux intimidations, pressions sociales, port du voile intégral, ou écoles clandestines.

Vous dites cela, mais vos exigences de fermeté étaient mieux assumées lors du débat sur le voile des années 80…

La laïcité a ses exigences, elles sont rigoureuses, et je récuse l’accusation d’islamophobie chaque fois que l’on critique l’islam, comme toute autre religion. C’est notre droit le plus strict. La République ne peut pas plier le genou devant les tentations de séparatisme intérieur.

Les penseurs d’une renaissance de la civilisation islamique parient sur la détermination de leurs troupes à mourir pour leur foi. Ils postulent un Occident fatigué et bientôt soumis…

Personne n’est prêt à se soumettre, mais tout le monde est un peu fatigué, c’est vrai. Le djihadisme a un seul point de supériorité sur nous : il n’a pas peur de la mort, et nous en avons peur. L’instinct de conservation est un invariant de l’espèce, mais quand on a affaire à des desperados pleins d’espoir, qui estiment qu’en tuant et mourant, ils vont accéder à la vie éternelle, le problème est sérieux. En cent ans, notre rapport à la mort a été bouleversé. Il y eut un jour, en août 1914, où 27 000 Français furent tués en une seule journée sans que l’Elysée publie un communiqué. Aujourd’hui, quand nous déplorons la mort d’un policier ou d’un soldat, tout le pays en est remué. Voilà ce qu’on appelle une crise de civilisation, par excès, pardonnez-moi, de civilisation.

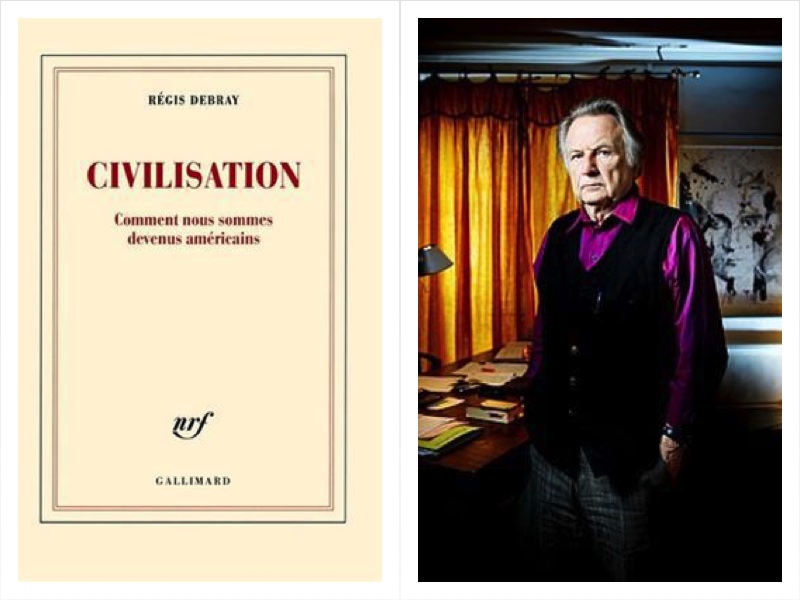

Civilisation. Comment nous sommes devenus américains, de Régis Debray, Gallimard, 240 p., 19 €.

Mots-clefs : Régis Debray

Elle

| #

Ce texte a t’il été traduit de l’anglais ? Par un robot traducteur ?

Michel Santo

| #

Un reblog qui a mal fonctionné ! Réparation faite, merci !