Cet éternel ennemi que nous avons dans notre sang.

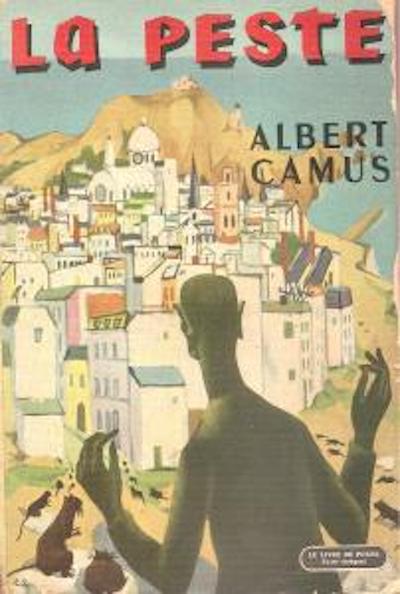

La très belle préface que l’écrivain Romain Gary rédigea, en 1962, pour l’édition américaine de « La Peste ». Cette préface figure dans l’ouvrage « L’affaire homme », qui rassemble des textes de Romain Gary rédigés entre 1957 et 1980, paru dans la collection « Folio », n°4296.

« Albert Camus a publié son roman-prophétie huit ans avant que le noir linceul de « la peste » se jette sur l’Algérie. A ce jour, ce sont quelque 300 000 Arabes et Français qui en ont été les victimes. Les rescapés triomphent, en Afrique et ailleurs, quand il s’agit de propager le mal. Car désormais, chacun est contaminé, et quand bien même nous appellerions cela d’un autre nom – colonialisme, nationalisme, racisme, communisme, fascisme – le mal sommeille chez les meilleurs d’entre nous. Les idées infectes vont grouillant et se multipliant dans les recoins les plus sombres et les plus tortueux de nos cerveaux. Il n’est besoin que d’une foule et d’un slogan politique bien senti pour que l’épidémie reprenne, dans la déflagration des armes automatiques ou dans un champignon nucléaire. Ce serait une erreur de ne voir dans La Peste qu’un roman symbolique. Rien d’aussi réaliste n’a été écrit sur la peste depuis Defoe. Dans la ville d’Oran, sous le ciel radieux de l’Afrique, les rats sortent des égouts et propagent l’épidémie. Chacun de nous y reconnaîtra le rat symbolique qui sort de l’égout symbolique de son subconscient. Pour un nationaliste arabe, l’égout, c’est le colonialisme et la maladie sera apportée par les colonialistes venus de France. L’égout pour les Français, c’est le communisme et les rats, les agents communistes. Pourtant, chaque page de ce roman vibre d’une vive pulsion de réalité et, lorsqu’on va offrir tous ces symboles aux rats et aux égouts, il faudra se demander si l’intelligence n’est pas plutôt une maladie de nos cerveaux et si les idéologies, qu’elles soient vraies ou fausses, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, ne sont pas les plus sûrs vecteurs de la mort. Pour Camus, la peste n’était pas un symbole de la haine : la peste était la haine. On peut rester dans les rues d’Oran et passer des heures à débattre des origines de l’épidémie et à chercher ses responsables. C’est un jeu qui se joue aussi bien à Berlin, à Little Rock, à Budapest, en Angola, en Afrique du Sud. Choisissez votre terrain, n’importe où ; les germes sont en nous tous, prêts à s’épanouir au nom d’une bonne cause. Car c’est un fait que lorsqu’on explique : « c’est la faute des Russes », « des Allemands », « des Français », « des Américains », « des Juifs », « des Arabes », « des… », c’est sur l’homme lui-même qu’on dit quelque triste et terrible vérité. Camus ne proposait ni traitement ni vaccin philosophique, il savait que personne n’était immunisé. Mais il pensait qu’un homme atteint un stade critique lorsqu’il commence à croire qu’il a « absolument raison ». Je cite ses mots : « Croire qu’on a absolument raison c’est le début de la fin. » Albert Camus fut avant tout un amoureux de la vie, un homme qui l’a abordée avec toute la soif de perfection de l’artiste. Reconnaître l’absurdité de la souffrance et de la mort n’est pas dire de la vie qu’elle est absurde, ce n’est que reconnaître la part absurde en elle. C’est vrai qu’il « croyait » – et quelle défiance n’avait-il pas pour ce mot – que la vie s’achevait dans la mort, mais, comme il se plaisait à le dire avec un sourire : « Je me tiens prêt à toutes les bonnes surprises. » Ni ses livres ni mes conversations avec lui ne m’ont jamais permis de savoir s’il considérait effectivement la peste comme un phénomène biologique et non purement historique. Je ne pense pas qu’il aurait pu répondre. Il n’était pas marxiste, toute idée de péché originel lui était étrangère et il ne cultivait de lien mystique ni avec la science ni avec l’antiscience. En revanche il semblait toujours plein d’espoir pour les autres, sinon pour lui-même. Peut-être avait-il ce qu’il faut de pessimisme pour voir qu’aucun de nous n’est épargné, mais aussi ce qu’il faut d’optimisme pour pressentir que l’éducation, le progrès moral, et quelque autre facteur inconnu qu’à défaut de mot plus approprié j’appellerai la destinée humaine triompheront de cet éternel ennemi que nous avons dans notre sang. Il convient de se rappeler qu’Albert Camus est né à Mondovi en Algérie et que son profond amour pour la lumière de la Méditerranée l’a rendu particulièrement sensible aux ombres et aux ténèbres. Espagnol pour moitié, il donne souvent à ses élégies la beauté des accents du flamenco. Amoureux de la vie, il ne pouvait imaginer immoralité plus grande que celle qui vise à détruire le vivant. C’était, au fond, un moraliste, en ce sens qu’il éprouvait la souffrance moins comme une douleur physique que comme une injure à la dignité humaine. Depuis la fin de la guerre, et jusqu’à sa mort voici deux ans, il a été « la conscience de la France ». Des milliers de jeunes intellectuels ont lu ses articles, moins dans l’espoir d’y trouver une réponse que pour y chercher le réconfort. C’est sa voix qu’ils aimaient. C’était là une étrange histoire – étrange parce qu’elle ne prenait jamais fin et que, fidèlement, ses admirateurs venaient s’abreuver du son de sa voix, sinon véritablement de ce qu’elle avait à dire.Ses ennemis lui reprochaient de n’apporter d’autre remède à nos maux que la beauté des chants de douleur et la générosité des sentiments. Qu’on me donne le nom d’un seul poète, d’un seul romancier, d’un seul philosophe qui ait résolu « nos problèmes ». Ceux qui sont « absolument sûrs et certains » d’avoir toutes les réponses finissent généralement par « résoudre » l’homme lui-même – dans une chambre à gaz ou dans une rue d’Oran. Camus savait que ce que nous sommes, aucune science, aucun dogme, aucune vérité absolue ne peut le saisir ni le cerner. Spirituellement, nous ne sommes capables d’aucun accomplissement si ce n’est celui de nous interroger. Il savait qu’une civilisation digne de l’homme se sentira toujours coupable envers lui.

Il est très difficile, curieusement, de se rappeler les paroles d’amis disparus ; c’est qu’on ne fait pas trop attention quand ils sont présents. Je me souviens du sourire de Camus et de la gravité de son visage – les deux expressions se succédaient parfois en quelques secondes – bien mieux que de sa conversation. Je n’ai jamais fait grand cas des paroles, de toute façon. Mais maintenant que sa voix s’est tue, les mots ne me font que mieux sentir à quel point elle me manque. Il me semble toutefois me rappeler qu’il disait… non en fait, rien de bien important. Juste qu’il est des vérités qui valent qu’on meure pour elles, mais aucune qui vaille qu’on tue en leur nom. C’est alors qu’il écrivit La Peste. »

Rétrolien depuis votre site.